All’inizio del XX secolo, un arco temporale caratterizzato dalla rivoluzione russa e dai regimi totalitari, dalle due guerre mondiali e dalla grande depressione del 1929, la città di Manchester era la nona conurbazione più popolosa al mondo. Si presentava allora come il cuore della produzione tessile (e non solo) dell’Impero britannico, tanto da essere soprannominata Cottonopolis o Warehouse City, intendendo per magazzino [warehouse] quella struttura logistica in grado di ricevere le merci, stoccarle e renderle disponibili per lo smistamento, la spedizione e la consegna. Ai giorni nostri, in pieno XXI secolo, Manchester, anzi The Greater Manchester, è una città proiettata verso un futuro sostenibile, ricco in egual misura di opportunità culturali e d’intrattenimento, con l’ambizione di essere l’alternativa settentrionale allo strapotere finanziario e politico di Londra, la capitale del Regno (e forse del mondo intero).

Manchester is my Heavan. Il mio Paradiso, diceva sir Matt Busby, il creatore del Manchester United degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso. Paradiso forse è troppo, anche se per lui lo fu di certo, ma di certo oggi si tratta di una città molto cool. Il sistema di canali dello storico quartiere di Castlefield oggi ricorda il periodo in cui la città era un centro manifatturiero e, grazie al Manchester Ship Canal, un grande porto, ma è soprattutto l’epicentro da cui si irradia la vivace vita serale e notturna della città. Animata dalla folta comunità studentesca che frequenta la prestigiosa Manchester University, dove nel 2004 uno dei suoi 25 premi Nobel, il team di fisici Andrej Gejm e Konstantin Novosëlov, ha isolato per la prima volta al mondo il grafene. Questa università, dove insegnano economisti del calibro di Joseph Stiglitz, premio Nobel pure lui, ospitò niente meno che il grande crittografico e matematico Alan Turing, il padre della scienza informatica e dell’intelligenza artificiale, che morì suicida, ingerendo una mela avvelenata con cianuro di potassio. Una fine tragica ma coerente col carattere eccentrico del personaggio, che prese spunto dalla fiaba di Biancaneve, mentre la mela, riprodotta nella statua che lo ricorda nel cortile dell’ateneo, è all’origine del logo della Apple.

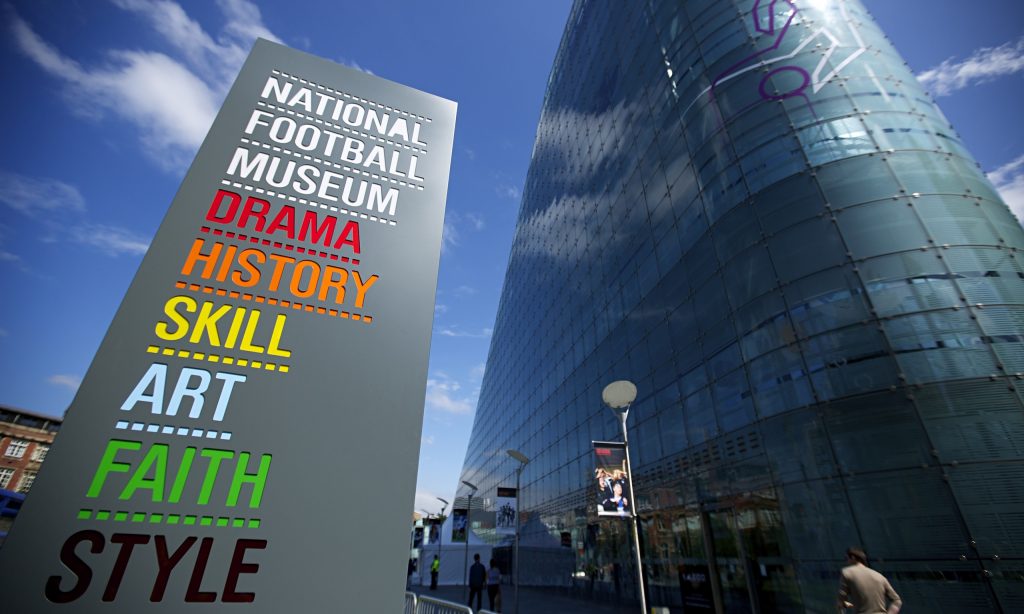

La cultura e la tecnica scorrono in effetti nelle vene di questa città. Il Museum of Science & Industry, il più completo al mondo nel suo genere, ospita la riproduzione del cosiddetto Manchester Baby, il primo computer elettronico a programma memorizzato della storia, progenitore dei moderni elaboratori programmabili e il Manchester Mark 1, che consentì di sperimentare con successo il primo dispositivo al mondo di memoria RAM. Invece l’originale People’s History Museum ripercorre i cambiamenti sociali ed economici intervenuti dalla Rivoluzion industriale in avanti, conservando l’archivio del Labour Party e delle Trade Unions. Poi c’è la sede decentrata dell’Imperial War Museum (North), presso i vecchi cantieri navali di Salford Quays, che oggi sono un moderno distretto multimediale in grado di ospitare i più grandi studi fuori Londra della BBC Television Service, che ha portato in dote alla città la BBC Philharmonic, ed ospita quella che è stata la prima rete televisiva privata in Europa a trasmettere pubblicità commerciale, nata a Manchester come Granada Television, che oggi si chiama ITV. E non manca certo la musica dal vivo anche per i più giovani, nella città degli Oasis, dove la Manchester Arena è la più capiente arena indoor del Regno Unito e la seconda in Europa. Infine il National Football Museum che ha sede dove il 6 dicembre 1882 si svolse una conferenza convocata per fissare regole comuni per gli incontri internazionali e si propose la costituzione dell’International Football Association Board, nella città che oggi è riconosciuta come una delle capitali del football mondiale, sede infatti di due squadre di planetaria importanza, il City e lo United.

I Citizens dopo gli sporadici successi degli anni Trenta e a cavallo degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, attraversarono un periodo di declino, raggiungendo il punto più basso della loro storia sportiva, iniziata nel 1880, quando retrocessero al terzo livello del campionato inglese nel 1998/99. Oggi, la proprietà del principe emiratino Mansur bin Zayad Al Nahyan, che ha acquistato il club nei primi anni del nuovo millennio, come canale utile alla promozione della compagnia aerea Etihad Airways, ha reso il City una delle società più vincenti d’Inghilterra e ricche d’Europa, finalmente all’altezza della rivale cittadina. La rivale, appunto. Lo United è una delle poche squadre ad aver conquistato, almeno una volta, tutte le competizioni europee e mondiali a cui ha partecipato, capace di lasciare una traccia indelebile in ben tre diverse epoche sportive, due volte – quella dei Busby Babe e della United Trinity – sotto la guida di sir Matt Busby, dal 1945 al 1971, vincendo 5 volte il massimo campionato nazionale inglese [The First Division], 2 volte la Coppa d’Inghilterra [The FA Cup], 5 volte la FA Community Shield (in pratica la Supercoppa inglese, conosciuta anche come Charity Shield, fra i vincitori del campionato e della coppa nazionale) e la Coppa dei Campioni; un’altra quella firmata da sir Alex Ferguson dal 1986 al 2013, capace di vincere ben 13 volte la Premier League, 5 volte la Coppa d’Inghilterra, 4 volte la Coppa di Lega inglese [The League Cup], 10 volte la FA Community Shield, e fra i trofei internazionali 1 volta ciascuna la Coppa delle Coppe, la Supercoppa d’Europa, la Coppa Intercontinentale, la Coppa del Mondo per Club e 2 volte la UEFA Champions League. Ma quest’ultima è un’altra storia.

Quella che conosciamo come Inghilterra del Nord nell’antichità era occupata dalle tribù celtiche dei Briganti [Brigantes], e si chiamava per l’appunto Brigantia. Era probabilmente una confederazione di tante tribù sparse fra le coste inglesi bagnate a ponente dal Mare di Irlanda e a levante dal Mare del Nord. L’attività militare romana era iniziata nell’isola quando nel 55 e nel 54 a.C. l’esercito di Gaio Giulio Cesare dalla Gallia, dov’era impegnato nella sottomissione di quelle vaste regioni, per la prima volta mise piede in Britannia. Di fatto, quelle incursioni non portarono a nessuna conquista territoriale, ma crearono una serie di clientele che avrebbe portato il Sud dell’isola nella sfera d’influenza culturale ed economica di Roma. Invece, la vera e propria conquista romana della Britannia iniziò sistematicamente su impulso dell’imperatore Claudio. Nel 43 d.C. durante la prima fase dell’invasione i Brigantes riuscirono a mantenere la propria indipendenza, salvo decidere in seguito di sottomettersi a Roma, ottenendo di presidiare il confine dell’impero, fino al limite che nella prima metà del II secolo d.C. verrà fortificato con il Vallo di Adriano oltre il quale si trovava la Caledonia, l’indomita Scozia. I romani fondarono all’epoca, siamo nel 70 d.C., la più importante città dell’area e la chiamarono Castra Devana [l’odierna Chester] dal nome del fiume Dee, eleggendola fino al 380 d.C. a quartier generale della ventesima legione [Legio XX Valeria Victrix] e facendone uno dei principali centri di tutta la Britannia romana.

Poco più a nord di Chester, una tribù fra le tante aveva eretto su di un colle di arenaria una roccaforte in posizione strategica, controllando le rive del fiume Irwell. E proprio lì il governatore romano Giulio Agricola, al fine di proteggere gli insediamenti imperiali dalle iniziative indigene (e siamo arrivati al 79 d.C.) fece costruire una fortezza chiamata Mamucium o Mancunio. Forse una latinizzazione di un nome originale brittonico, il significato di mamm– rimanda a una collina mentre il termine mamma, evoca una dea fluviale intesa come madre. Il suffisso –chester invece è più noto e deriva dall’antico inglese ceaster, che stava per “fortificazione romana”, un prestito dal latino castra. Risultato: Manchester. In pratica un posto di blocco sul traffico di merci e persone, mentre fuori dalle mura del forte era sorto un insediamento civile, dove le famiglie dei militari si dedicavano al commercio con le popolazioni locali. Tutto cominciò così. Peraltro Manchester, i cui abitanti ancora si chiamano mancunians, in ricordo dell’antico nome, nonostante la posizione strategica, rimase praticamente fino alla Rivoluzione industriale una località secondaria, in pratica poco più di un villaggio, privo anche di una diocesi.

Un clima atmosferico ideale alla lavorazione dei tessuti e la migliore tecnologia, in particolare l’invenzione del telaio idraulico, brevettato nel 1769 da Richard Arkwright, barbiere semianalfabeta ma meccanico geniale. Questa combinazione determinò la crescita esponenziale delle imprese insediate a Manchester e l’affermazione di un nuovo ceto di imprenditori e mercanti, che acquistavano la materia prima, la trasformavano e – dopo aver soddisfatto il mercato domestico – la esportavano in tutto il mondo. Il successo di questo universo di piccoli e medi capitalisti produrrà proprio a Manchester tendenze politiche inedite per l’epoca, mentre la Gran Bretagna, sconfitta la Francia nelle guerre napoleoniche, emergeva come la prima potenza navale e imperiale al mondo. Manchester era detta Cottonopolis, e definita la capitale mondiale del cotone, e proprio lì germinò il movimento liberoscambista, legato ai grandi interessi industriali dell’epoca, da Manchester provenne infatti il paladino della lotta contro il protezionismo, l’uomo d’affari Richard Cobden, che insieme a John Bright, uno dei più illustri oratori della sua generazione, presidente della Camera di Commercio cittadina, animerà la Anti-Corn Law League.

Richard Cobden e John Bright riuscirono a guadagnare al loro movimento capitalista un vasto consenso, ottenendo anche l’appoggio delle masse di lavoratori, descrivendo la miseria come conseguenza del protezionismo, due mali che andavano combattuti entrambi per costruire una società più equa. Così si impose nel dibattito pubblico il cosiddetto Manchester Liberalism, apostrofato come Manchesterism dagli avversari, che accusava apertamente il governo di voler difendere oltre ogni ragionevolezza, attraverso le cosiddette Corn Laws – un sistema di dazi e protezioni sulle importazioni – gli interessi e i privilegi dell’aristocrazia rurale, a discapito della nascente borghesia imprenditoriale e professionale delle città. La regina Vittoria, preoccupata per lo scontro ideologico che agitava la società, decise di seguire il corso degli eventi sostituendo il governo conservatore con uno del medesimo colore ma affidato alla guida energica di un giovane primo ministro. Robert Peel, quello che da Home Secretary durante il regno di Giorgio IV aveva creato la Metropolitan Police, i cui componenti sono noti come Bobbies (dal suo nome di battesimo, Robert), senza incertezze decise di abolire tutta la legislazione protezionista, varando una riforma doganale senza precedenti, eliminando i dazi applicati alle materie prime, e lo fece contro il partito Tory, di cui peraltro era un autorevole esponente, guadagnando però i voti dell’opposizione parlamentare del partito Whig.

La cosiddetta Scuola di Manchester [The Manchester School] aveva vinto, anzi aveva stravinto, mentre l’incontrastato dominio marittimo britannico, commerciale e militare, detto Pax Britannica, inaugurava un lungo periodo di pace e prosperità in Europa, fino al 1914, trasformando la Gran Bretagna nel “laboratorio del mondo”. Questo primato era rappresentato plasticamente dalla prima Grande esposizione delle opere dell’industria di tutte le Nazioni organizzata a Londra nel 1851, per celebrare l’industria e il dominio tecnologico britannico sul resto del mondo, nella cornice del celebre Crystal Palace, un enorme, quanto sbalorditivo, edificio in ferro e vetro. A Manchester invece erano i giganteschi magazzini di mattoni a dominare il panorama cittadino, testimoni della stupefacente capacità mercantile del cuore industriale dell’Impero, che nel frattempo si ampliava. Gli Stati Uniti infatti si stavano emancipando, ma Sua Maestà britannica governava il Subcontinente indiano, le colonie africane, senza soluzione di continuità dall’Egitto al Sudafrica, e molti altri territori in tutto il mondo, che si aggiungevano all’Australia, alla Nuova Zelanda e al Canada, regnando così su un quinto della popolazione mondiale e un quarto dell’intera superficie terrestre, esercitando non solo il controllo delle colonie, ma un condizionamento decisivo su gran parte del commercio mondiale, e quindi sulle economie di molte altre regioni, come in Sudamerica. Ecco perché i tessuti filati a Manchester raggiungevano via mare ogni angolo del pianeta, attraverso il Manchester Ship Canal, un percorso artificiale di circa 60 km che seguiva in parte il corso del fiume Mersey, e raggiungeva il mare di Irlanda, poco distante da Liverpool.

Banchine, gru, moli e magazzini entrarono quindi a far parte del panorama cittadino, in particolare fra le zone di Salford e Trafford (proprio lì dove oggi sorge lo stadio dello United, l’Old Trafford), quando Manchester, dopo Londra e Liverpool, era diventata il terzo porto d’Inghilterra. Tuttavia in un paese che nel complesso si arricchiva sempre più e imponeva ovunque nel mondo il proprio modello di sviluppo, appariva come una contraddizione il dilagare impressionante della miseria. Le città, trasformate dalla Rivoluzione industriale, stavano crescendo in modo incontrollato, travolte dall’immigrazione e dall’aumento della popolazione, e così pure Manchester dove vasti quartieri diventavano formicai fatiscenti nei quali le case erano frazionate in appartamenti sempre più piccoli, fino a diventare dormitori che ospitavano in condizioni impossibili i nuovi poveri. Charles Dickens, forse il più grande romanziere di tutti i tempi, in Oliver Twist, il suo secondo romanzo apparso in forma di libro già nel 1838, racconta al mondo la storia di un orfano, nato in una workhouse per donne e sfruttato come bambino-lavoratore. Fu uno dei primi esempi di romanzo sociale, e l’inedita rappresentazione anti-romantica della vita quotidiana dei delinquenti e dei poveri, oltre che il crudele trattamento riservato a molti orfani alla metà del XIX secolo. Attraverso un dissacrante umorismo nero, il romanzo analizzava i mali della società inglese ottocentesca: la povertà, il lavoro minorile, la criminalità urbana e la intrinseca ipocrisia della cultura vittoriana, secondo la quale la povertà era, in un certo qual modo, meritata da chi era privo di coraggio e del desiderio di migliorarsi. Una sorta di castigo divino.

In quella società così brutale in verità bastava poco per essere annientati. Non c’era nessuna protezione sociale, se una persona possedeva nient’altro che le proprie energie per lavorare alle dipendenze di qualcun altro era sufficiente un capriccio del padrone, un infortunio, un incidente o una malattia per perdere il lavoro e scivolare nella disperazione. Milioni di persone oneste ma sfortunate ricevevano un salario appena sufficiente a nutrirsi o erano costrette a sopravvivere tramite l’accattonaggio o la prostituzione nel degrado degli Slum, che assomigliavano a veri e propri gironi infernali. Per chi era lontano da quei luoghi dannati non doveva essere immaginabile che cosa significasse abitarli, ed era opinione diffusa che quella folla di derelitti dovesse le proprie sventure solo all’incapacità di vivere una vita migliore. Per i vittoriani non c’erano sfumature nel giudicare i poveri, considerati una piaga sociale, persone cattive e depravate che avevano scelto una vita disonesta o che si erano dimostrati immeritevoli di vivere meglio. La New Poor Law approvata dal Parlamento britannico nel 1834, in coerenza con le aspettative della società vittoriana, elevava a sistema la famigerata Workhouse, un’istituzione che ben rappresentava l’ipocrisia vittoriana. Nella teoria una Workhouse era un luogo deputato a offrire ai più poveri, che non erano in grado di trovare un impiego retribuito, di guadagnare il vitto e un alloggio in cambio del proprio lavoro. In queste fabbriche, al tempo stesso casa e campo di lavoro, si entrava volontariamente ma ci si obbligava a rimanere a lungo, accettando una disciplina molto dura e la rottura del nucleo familiare, gli uomini da una parte, e le donne e i bambini dall’altra, bambini che, se non erano lattanti, lavoravano e andavano a scuola, in previsione di un futuro migliore e del loro inserimento nella società.

In realtà, perché come mi piace ricordare la teoria e la pratica sono la stessa cosa in teoria, ma in pratica no, quelle istituzioni servivano alla Gran Bretagna vittoriana non per combattere la povertà ma per praticare l’internamento dei poveri. Infatti questi enormi edifici erano delle fabbriche dove i poveri trascorrevano le giornate a lavorare, con il permesso di fermarsi solo per mangiare due volte al giorno pasti frugali e infine per dormire. Una volta dentro non si poteva più uscire liberamente e si veniva annullati, come persone. Si abbandonavano all’ingresso i propri effetti personali e i vestiti, per indossare la divisa di appartenenza, e si lavorava e basta, senza alcuna possibilità di emancipazione o di istruzione, come delle bestie da soma. Ogni insubordinazione era punita duramente, si dovevano sopportare umiliazioni e punizioni, come essere lasciati senza mangiare o percossi brutalmente dai guardiani. Le camerate enormi dove a questi schiavi, perché di questo si trattava, era concesso di dormire erano mantenute in condizioni igieniche disumane, ricettacolo di ogni malattia. Questa era la realtà, anche se si voleva dare a intendere un arretramento della miseria, si segregavano i poveri (lavoratori). Un espediente cinico e disumano, non così distante concettualmente con le pratiche naziste che faranno inorridire l’umanità. Le statistiche ufficiali erano menzogne, la povertà non veniva combattuta ma semplicemente nascosta. Lo testimonierà Friedrich Engels, che alla fine del novembre 1842 partirà per Manchester, allo scopo di completare il suo tirocinio commerciale presso una fabbrica tessile di cui il padre, un importante industriale tedesco, era comproprietario.

Questo soggiorno in Inghilterra fu basilare per la formazione politico-ideologica di Engels, egli studiò la condizione della classe operaia e la sua azione politica. Dal suo tirocinio commerciale svolto a Manchester nacque il saggio dal titolo La condizione della classe operaia in Inghilterra nel quale compariranno i concetti principali del socialismo scientifico: lotta di classe, ruolo del fattore economico nella storia e rovesciamento del sistema capitalistico e critica dell’economia politica classica e del suo presupposto ideologico. Engels notò che a Manchester i poveri sembravano reduci da una campagna militare, avevano corpi mutilati da incidenti sul lavoro, deformati dal rachitismo o provati dalla tubercolosi. Descriverà inoltre i tuguri dove famiglie malnutrite vivevano stipate nella promiscuità sessuale, assediate dai vizi dell’alcolismo e della violenza. La sera poi le strade di quei quartieri-ghetto chiamati Slums si trasformavano in enormi mercati della prostituzione, dove le operaie più giovani si vendevano a chiunque per sopravvivere, abbandonate ai loro aguzzini del momento e ignorate dai predicatori della morale vittoriana, che le considerava colpevoli in ragione del degrado in cui erano costrette a consumarsi. Il saggio di Engels costituì un forte atto d’accusa contro la borghesia inglese, responsabile a causa della propria sfrenata avidità dell’impoverimento dei lavoratori, fino all’omicidio sociale, consumato in questo ambiente industriale dipinto come un inferno sulla terra, dove questi diseredati, mal pagati e affamati, considerati alla stregua di oggetti morivano dimenticati.

Lo scrittore americano Mark Twain, con il suo tagliente umorismo, sosteneva che avrebbe voluto viverci perché il passaggio da Manchester alla morte sarebbe stato impercettibile. E così siamo tornati in prossimità del XX secolo, quando l’economia di Cottonopolis si era diversificata e non era più solo tessile. Il dinamismo prodotto dal canale marittimo, unito all’abbondanza di manodopera a buon mercato, offrirono le condizioni per la nascita del primo parco industriale pianificato del mondo, che ai giorni nostri è ancora il più vasto d’Europa: il Trafford Park, realizzato dai lungimiranti amministratori cittadini sui vasti terreni un tempo appartenuti all’aristocratica famiglia De Trafford. Il successo dell’intuizione rapido e furono in molti a volersi insediare nel distretto, dalla Brooke Bond & Company, il più grande importatore e distributore di tè al mondo dell’epoca a Ford Motor Company, da Rolls Royce a British Westinghouse, consociata dell’americana Westinghouse Electric Corporation, che impiegavano complessivamente solo in quell’area circa centomila lavoratori. Qualche anno dopo, a proposito di diversificazione, sarebbe arrivato anche il football a Trafford Park. Infatti nel 1910 sarà terminato lo stadio del Manchester United, battezzato non casualmente Old Trafford. Il grande complesso, realizzato a cura dell’architetto e ingegnere scozzese Archibald Keir Leitch, aveva una capienza di 12mila posti al coperto di una vasta tribuna centrale e di oltre 70 000 posti sulle gradinate all’aperto, che recintavano il campo da gioco con terrazzamenti curvi intorno agli angoli, dandogli l’aspetto di un teatro all’aperto, ed era lo sfogo ideale per i tanti operai del distretto.

Andiamo però a scoprire cosa c’era prima del Manchester United e dell’Old Trafford, perché si tratta di una storia eroica. Si parte da Newton Heath, oggi parte di Manchester, era in villaggio a circa 4 chilometri dal centro cittadino, dopo la rivoluzione industriale sede di industrie metalmeccaniche, tessili e minerarie, nella fertile zona di Clayton Vale e Bradford dove un tempo c’erano molte fattorie. Lì c’era anche un deposito di proprietà di una delle tante compagnie ferroviarie che a quel tempo prosperavano, ecco perché nel 1878 nascerà l’omonimo Newton Heath Lancashire and Yorkshire Railway Football Club, che permetteva ai lavoratori, vestiti con i colori aziendali, il verde e l’oro, di praticare lo sport, segnatamente il football, affrontando nei tornei regionali le altre squadre aziendali. Un vero e proprio “DLF”, il Dopo Lavoro Ferroviario, che una volta anche in Italia non mancava mai in ogni città sede di una stazione ferroviaria di certe dimensioni. In seguito alla prima organizzazione dei campionati nazionali che saranno articolati su più livelli, il Newton Heath verrà ammesso alla First Division nel 1892/93, dopo un paio di stagioni in fondo alla classifica retrocederà nella serie cadetta, la Second Division, dalla quale non risalirà più, lasciando invece il campo insalubre di North Road, accanto a una fabbrica chimica e al deposito della Lancashire and Yorkshire Railway, per trasferirsi in quello di Bank Street, nel Clayton. Il nuovo impianto, capace di contenere fino a 50mila spettatori, era comunque assediato da fabbriche e ciminiere, ma soprattutto era di proprietà della diocesi locale che si rivelerà particolarmente esosa. Dettaglio niente affatto trascurabile.

Difatti il Newton Heath si stava emancipando dalla società ferroviaria di derivazione, non era più una squadra aziendale ma oramai a tutti gli effetti un sodalizio sportivo con un discreto seguito popolare. Certo non era in grado di competere con i club più forti dell’epoca, come l’Aston Villa, l’Everton, il Liverpool, il Preston North End o il Sunderland, ma disputava dignitosamente il campionato cadetto, dove spesso incrociava l’Arsenal, il Manchester City, il Notts County o il West Bromich Albion, quindi squadre di tutto rispetto. Purtroppo gli Heathens a causa di una gestione approssimativa erano già gravati da più di un problema finanziario, che rendeva difficile lo svolgimento dell’attività sportiva a causa dei debiti accumulati. Si trovava, in pratica, sull’orlo della bancarotta quando si materializzerà l’uomo della provvidenza, che avrebbe cambiato la storia sportiva della città (e non solo). Si chiamava John Henry Davies, già imprenditore immobiliare di successo, era il proprietario della Manchester Brewery Company (che la birra e i pub da quelle parti sono un ottimo affare) è molto impegnato in una vasta gamma di attività filantropiche, a beneficio della comunità. Il primo incontro fra Davies e il capitano del Newton Heath, Harry Stafford, è leggendario. Certamente fu decisivo per le sorti del club e in ogni caso davvero curioso. Infatti Stafford allo scopo di raccogliere donazioni utili a pagare i debiti del club aveva organizzato una raccolta fondi in prossimità di St. James Hall, nel centro di Manchester, sperando di sensibilizzare i mancuniani a sostegno della causa del Newton Heath. E fu allora che il cane di razza San Bernardo, che Stafford aveva chiamato The Major, ed era la mascotte della squadra, si perse tra la folla. Venne notato dal gestore di un ristorante, un tale John Robert Thomas, che lo affiderà alla figlia di John Henry Davies, abituale cliente del suo locale, che era molto incuriosita osservando questo grande cane, così affettuoso e mite.

Stafford accortosi della scomparsa cercò The Major disperatamente ma non riuscì a trovarlo, e decise di pubblicare un annuncio Lost & Found sul Manchester Evening News. Fortunatamente per lui la famiglia Davies lesse il giornale e l’appello, e così decise di contattare Stafford per restituirgli The Major, ma a quel punto fu JH Davies ad accompagnare dal legittimo proprietario perché gli avrebbe formulato un’offerta molto generosa per acquistare il San Bernardo, dal momento che sua figlia gli si era molto affezionata. A Strafford il denaro avrebbe fatto molto comodo e l’offerta era molto generosa, di quelle che abitualmente non si rifiutano, tuttavia il ragazzo era troppo legato al suo cane e garbatamente respinse la proposta dell’imprenditore, che ne rimase sorpreso. JH Davies si informò dell’altra grande passione del ragazzo e chiese notizie circa l’esito dell’iniziativa di raccolta fondi in favore del Newton Heath. Si stava formando una buona opinione di Stafford, e decise di aiutarlo nella sua impresa. Tanto per cominciare JH Davies offrì a Stafford un impiego, suggerendogli di gestire uno dei suoi tanti locali che poi avrebbe potuto rilevare garantendosi un futuro, e soprattutto, coinvolgendo altri imprenditori in relazione d’affari con lui, si determinò a salvare il Newton Heath, saldandone gli ingenti debiti ed evitandone la liquidazione, rilevando così il sodalizio e diventandone proprietario e presidente, con l’intenzione di farne una squadra vincente.

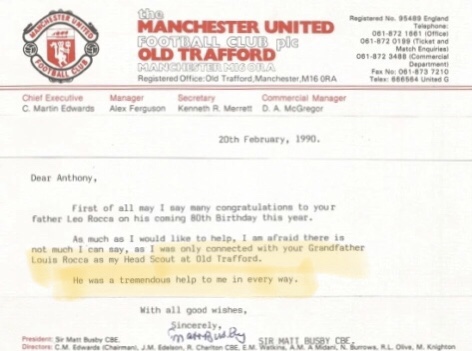

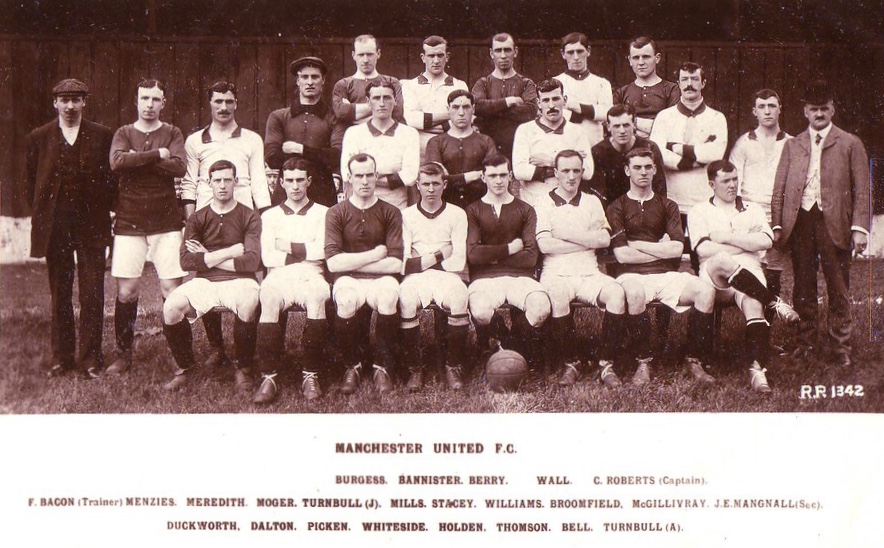

1902. Dopo 23 anni il Newton Heath si trasforma, e possiamo considerarla una rifondazione del club, che assumerà un differente profilo. Una volta saldati tutti i debiti e concluso il procedimento di liquidazione del sodalizio il nuovo presidente JH Davies non perse tempo, e convocò una riunione aperta al più vasto pubblico possibile allo scopo di presentarsi ai supporter e alle altre parti interessate al futuro del club. I cambiamenti iniziarono dal nome, che visto il perduto legame con il villaggio di Newton Heath andava senz’altro aggiornato. La nuova denominazione sarà da quel momento in avanti Manchester United Football Club, scelta, pare, dopo un acceso dibattito fra i sostenitori dell’ipotesi “Celtic”, che a JH Davies non piacque perché too scottish, e quelli dell’ipotesi “Central” che neppure riscosse molto gradimento perché too industrial, mentre al proprietario piacque moltissimo l’appellativo “United”, proposto da Louis Rocca. Va detto che non ci sono prove documentali dell’intervento decisivo di Rocca che peraltro ha rivendicato la paternità della denominazione per tutta la vita, senza che nessuno smentisse lui o i suoi discendenti che l’hanno sempre sostenuto pubblicamente. E in effetti in molti avrebbero potuto se avessero creduto il contrario, perché Rocca lo United non lo lasciò mai, e non si contano fra l’altro gli attestati di stima formulati dai principali personaggi della storia del club, rivolti all’uomo che ha saputo sempre agire nell’interesse superiore del club, in ogni circostanza necessaria. Lo United, dopo la denominazione, adottò anche nuovi colori sociali in luogo della maglia a quarti verde e oro del Newton Heath, scegliendo il rosso per la maglietta, il bianco per i calzoncini e il nero con una fascia bianco-rossa per i calzettoni.

Intanto il pub The Imperial, dell’omonimo hotel, era stato eletto a quartiere generale della nuova squadra, che riscosse da subito grande interesse e favore popolare contendendo al Manchester City l’affetto degli appassionati mancuniani. Come nota a margine, a quel punto vale la pena segnalare che Stafford decise di regalare alla figlia di JH Davies il suo amato cane San Bernardo, The Major, mentre nella galleria dei personaggi che hanno avuto un ruolo decisivo nella storia dello United, appare Louis Rocca, che all’epoca della fatidica riunione di cui s’è già detto aveva meno di vent’anni. I suoi genitori erano italiani, il papà Luigi Rocca era un pasticcere, che produceva e vendeva con successo ottimi gelati. Louis, nato nel 1882 già nel 1894 era un tifoso sfegatato del Newton Heath e per assistere alle partite senza pagare il biglietto era solito scavalcare la recinzione del campo. Non sempre però riusciva a dileguarsi tra la folla dei tifosi, e in più di qualche occasione fu bloccato dallo steward del club che tuttavia conosceva i genitori di Louis e non se la sentì di denunciare il ragazzo. Allora gli suggerì un patto: gli avrebbe consentito di accedere al campo liberamente, alle partite dal prato, se avesse preparato al posto suo il tè e il caffè per i giocatori nell’intervallo delle partite (che nell’Inghilterra dell’epoca, durante le pause dell’attività sportiva, non era una prassi infrequente), e magari avesse portato anche qualche pasticcino di quelli prodotti dal padre in bottega. Affare fatto, Louis non se ne sarebbe persa più nemmeno una di partita, acquisendo sempre più confidenza, un po’ tea boy, un po’ magazziniere, un po’ addirittura osservatore in giro per la città, alla ricerca di talenti da ingaggiare.

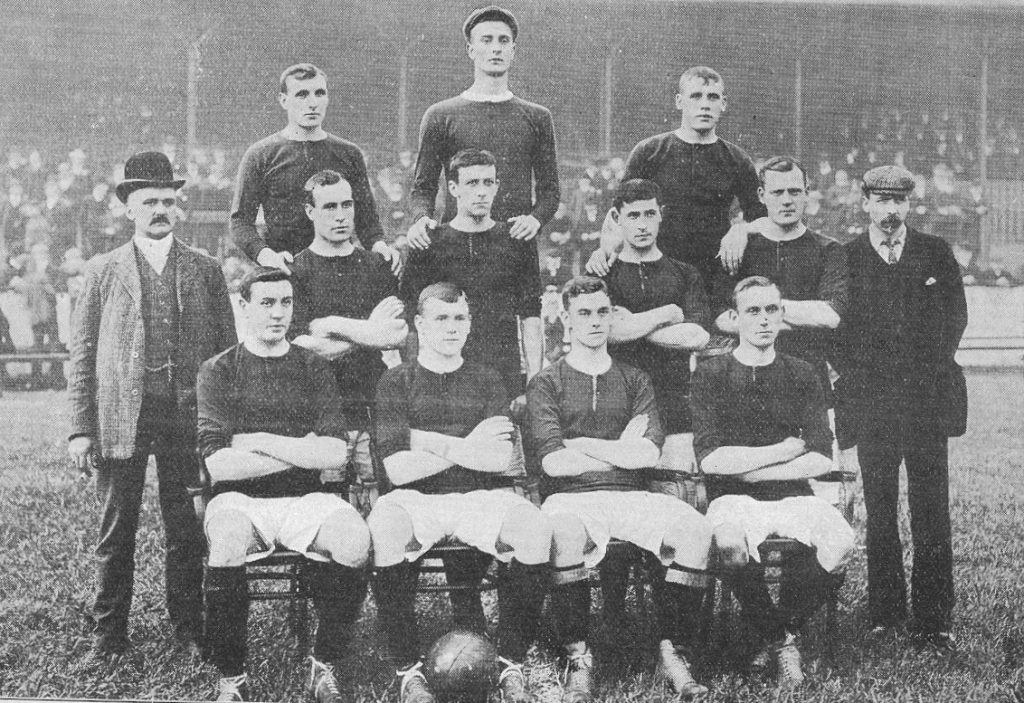

La nuova società esordirà in Second Division, la serie cadetta il 6 settembre del 1902, vincendo in trasferta contro il Gainsborough Trinity per 1-0 e terminerà quel campionato 1902/03 al 5º posto, mentre nelle due stagioni successive occuperà il 3º posto alla fine del torneo, e finalmente l’anno successivo lo United arriverà 2º ottenendo di diritto la promozione in First Division, dove al primo tentativo centrerà addirittura l’8º posto, confermando le ambizioni dell’ambiente. I tempi infatti erano maturati e il Manchester United vincerà il suo primo titolo di campione d’Inghilterra nella stagione 1907/08, e lo farà in modo convincente, mantenendo a distanza l’Aston Villa di Birmingham e i concittadini del Manchester City per tutta la competizione. Dopo poche stagioni sarà capace di ripetersi vincendo la First Division nel 1910/11, questa volta con un solo punto di vantaggio sull’Aston Villa, che all’epoca era la squadra da battere, avendo trionfato ben sei volte in First Division. Ai primi successi dello United occorre aggiungere due FA Community Shield vinte nel 1908, regolando il QPR per 4-0, e nel 1911 infliggendo allo Swindon Town un pirotecnico 8-4, aggiudicandosi anche la sua prima The FA Cup [la prestigiosa Coppa d’Inghilterra] nel 1908/09, prevalendo di misura 1-0 sul Bristol City e portandosi a casa il trofeo più antico al mondo a cui gli inglesi tengono moltissimo. Il presidente JH Davies, galvanizzato da quella squadra che considerava con ragione una sua creatura, aveva deciso nel frattempo che era arrivato il momento di costruire un grande stadio di proprietà per accogliere il vasto pubblico che lo United aveva iniziato ad attrarre e, come già accennato, aveva acquistato un lotto di terreno nel comprensorio industriale di Trafford Park, dove sorgerà in quegli anni quella che ancora oggi è la casa dello United, l’Old Trafford.

Dopo quei primi entusiasmanti successi lo United vivrà anni difficili. In effetti non raggiungerà più risultati degni di nota, anzi fra la prima e la seconda guerra mondiale alternerà solo stagioni anonime in First Division ad altre ancora più deludenti, retrocedendo ben tre volte nella serie cadetta. Sarà considerato uno “yo-yo club”, come i britannici definiscono quelle squadre discontinue che offrono spesso stagioni contraddittorie. Lo United soffrirà anche in Second Division, arrivando addirittura a un soffio dalla retrocessione in Third Division, e concludendo la stagione del 1933/34 al ventesimo posto, ad oggi il peggior piazzamento della storia del club. In quegli anni anche la città di Manchester, benché in continua crescita demografica, viveva difficoltà gravi legate alla crisi dell’industria tessile, in ragione della “Great Depression” [il collasso economico e finanziario che sconvolse il mondo alla fine degli anni Venti, iniziato negli Stati Uniti, con il Crollo di Wall Street]. Lo United, morto improvvisamente il presidente JH Davies nel 1927, si trovava in assenza di una guida sicura in grandi difficoltà finanziarie, anche a causa della diffusa disoccupazione presso i lavoratori, gli operai infatti, senza lavoro o con paghe ridotte, disertavano lo stadio, precipitando il club nuovamente a rischio di estinzione. Anche questa volta tuttavia la bancarotta sarà evitata grazie all’intervento di un una persona generosa. Si tratta di James William Gibson, un imprenditore tessile che aveva fatto fortuna principalmente grazie al contratto di forniture delle divise alle forze armate britanniche.

JW Gibson fin da ragazzo frequentava l’Old Trafford insieme al padre che era un gran tifoso dello United e considerava la squadra un orgoglio e un vanto per Manchester. Il nostro Louis Rocca lo sapeva perfettamente dal momento che da ragazzi i due frequentavano lo stadio insieme, e per questo suggerì al segretario dello United di andare urgentemente a trovare JW Gibson nella sua residenza fuori città, informandolo circa la gravità della situazione. Era certo che un uomo del genere non si sarebbe mai tirato indietro e non avrebbe permesso il dissesto del suo club preferito. Non sbagliava, infatti JW Gibson una volta a conoscenza delle drammatiche circostanze senza tentennare decise di acquisire il controllo del club, risanando immediatamente la situazione finanziaria e garantendo così la sopravvivenza dello United, impegnandosi a raddoppiare gli investimenti secondo un piano di sviluppo ben meditato, nel quale anche Rocca aveva un ruolo. Infatti, in ragione delle sue qualità di fixer [faccendiere o risolutore, che dir si voglia] e in virtù della sua proverbiale capacità di individuare giovani di talento meritevoli di attenzione sportiva, gli venne affidato un progetto fortemente voluto dal presidente Gibson, quello del Manchester United Junior Athletic Club (MUJAC), in pratica si trattava della creazione di una squadra giovanile con il compito di far crescere lì i migliori giovani della contea, garantendosi così un patrimonio di talento utile a costruire in casa il proprio futuro.

Rocca non se lo fece ripetere. Era figlio di italiani, inserito in un ampio contesto relazionale in ragione della fede cattolica che praticava, e partecipava attivamente alle attività di un’istituzione chiamata Manchester Catholic Sportsman’s Club, che riuniva molti atleti e attraverso la pratica sportiva faceva proseliti. Rocca aveva mobilitato i sacerdoti individuando nella parrocchia e nell’oratorio i luoghi di incontro di molti giovani dove intercettare i prospetti più interessanti sia per qualità umane che talento, convincendo poi le famiglie ad indirizzarli verso il Manchester United con la prospettiva di essere calciatori. È una cosa che oggi può far sorridere, ma all’epoca si trattava di un’intuizione e funzionò egregiamente. Lo United Juniors infatti crebbe e guadagnò vasto consenso, e fra le squadre di pari età della regione non aveva rivali. Era tale l’impegno profuso da Rocca e l’efficienza del suo network, che gli avversari iniziarono, in modo strumentale, a parlare dello United come di una squadra “cattolica”. Sul tema si insisterà nuovamente, sempre per destabilizzare l’ambiente, quando si apprenderà che (il futuro allenatore) Matt Busby assisteva quotidianamente alla messa nella parrocchia di St. John’s in Chorlton-cum-Hardy, suggerendo ai suoi giocatori di fare altrettanto. Cattolico devoto, Busby aveva addirittura riservato al parroco di St. John’s, un sacerdote irlandese, un posto all’Old Trafford, dove padre Sewell era atteso e gradito ospite ad ogni partita dello United. Nel 1972 a testimonianza della profonda fede di Busby il papa Paolo VI lo nominerà Cavaliere dell’Ordine di San Gregorio Magno, ritenendolo per “provata fedeltà alla Chiesa, degno di essere onorato con una pubblica espressione di stima da parte della Santa Sede”.

La battaglia d’Inghilterra è il nome della campagna aerea svoltasi durante la seconda guerra mondiale, combattuta dall’aeronautica militare tedesca, la Luftwaffe, contro la Gran Bretagna tra l’estate e l’inverno del 1940. L’obiettivo della campagna era di guadagnare la superiorità aerea sull’aviazione militare britannica, la Royal Air Force (RAF), e particolarmente contro i suoi aerei da caccia, allo scopo di poter poi dare il via all’Operazione Seelöwe [Leone Marino], la progettata invasione nazista della Gran Bretagna attraverso l’attacco anfibio della Wehrmacht e il lancio dei suoi paracadutisti. Hitler stava seguendo il programma del suo manifesto, il Mein Kampf, che contemplava, sia pure come contrattempo indesiderabile, anche di muovere la guerra contro i britannici, e per questo aveva deciso di procedere, oramai presumeva di essere infallibile. Prima di allora non c’era mai stata al mondo una campagna di guerra combattuta interamente da forze aeree, ma Hitler sapeva in realtà di non avere alternative. Infatti la Home Fleet [la flotta di casa], come i britannici chiamano tradizionalmente la flotta della Royal Navy che ha il compito di proteggere le acque territoriali del Regno Unito, avrebbe distrutto ogni forza di sbarco molto prima che potesse avvicinarsi alle coste inglesi, e anche se miracolosamente i tedeschi le avessero raggiunte si sarebbero trovata sotto il fuoco delle batterie costiere che solo i grossi calibri di una squadra di corazzate – che il Reich non possedeva – avrebbero potuto impensierire.

Nella primavera del 1940 iniziarono quindi massicci bombardamenti dell’aviazione tedesca, che colpirono tuttavia principalmente obiettivi militari, come aeroporti e porti inglesi. Peraltro, dopo il rifiuto netto di ogni ipotesi di accordo di pace da parte di Winston Churchill, che il Führer sperava di avere intimidito, il dittatore nazista diede l’ordine esecutivo di “annientare le forze aeree e l’industria bellica” inglese. Fu il cosiddetto Adlertag [il giorno dell’aquila], l’8 agosto 1940. All’esito, con il progredire della battaglia, la Luftwaffe iniziò a colpire non solo le infrastrutture della RAF ma passò a bombardare anche i cantieri e le fabbriche, fino a commettere però un errore tattico. L’aviazione nazista infatti iniziò la pratica del bombardamento terroristico – che in principio Hitler aveva escluso perché dispersivo – con l’obiettivo non solo di distruggere le forze nemiche terrestri, marine o aeree, e danneggiare la capacità di produzione industriale britannica, ma di punire la popolazione, fiaccandone la volontà di resistere e combattere, convinto che la Gran Bretagna si sarebbe arresa. Per cinquantasette notti consecutive – e una sessantina di giorni – la Luftwaffe infierì sulle città inglesi, e perfino Mussolini volle partecipare inviando un corpo aereo italiano, a quel massacro, mentre Churchill confortava i superstiti e arringava il suo popolo tra le macerie provocate da centomila tonnellate di bombe. Sarà allora che Manchester – città industriale e manifatturiera, dove peraltro avevano sede molte fabbriche dedite allo sforzo bellico, la Avro in particolare, che produceva il bombardiere strategico Lancaster – pagherà un prezzo molto alto, perché sarà attaccata e bombardata senza pietà.

Il Manchester Blitz, nelle notti del 22/23 e del 23/24 dicembre 1940, ricorda quando la città venne flagellata, il porto canale, le aree industriali di Salford, Stretford e il distretto di Trafford Park, bombardati incessantemente. Non venne risparmiato neppure il centro cittadino e furono colpiti gli edifici della Cattedrale, del Municipio, del Royal Exchange, del Free Trade Hall, del Palace Theatre, e oltre 8mila case private, incendiate o distrutte, con migliaia di morti e feriti. Anche l’Old Trafford sarà danneggiato, ma continuerà ad essere utilizzato fino all’11 marzo 1941, quando altre bombe, dirette alle fabbriche che assemblavano i bombardieri Lancaster della RAF, lo colpirono, causandone la distruzione e – questa volta – la chiusura fino al 1949, con lo United che giocherà alla ripresa post bellica del campionato le proprie partite casalinghe a Maine Road, lo stadio dei rivali Citizens. La battaglia d’Inghilterra comunque, nonostante tutto, la vincerà eroicamente la Gran Bretagna, che non si arrese, anzi dimostrò una considerevole capacità di reazione e di superiorità tecnologica. Gli Stukas infatti risultarono troppo lenti e male armati per competere contro lo Spitfire, il temibile caccia della RAF, capace di schiantare la Luftwaffe tedesca, che a quel punto ufficialmente “doveva prepararsi ad altri compiti”. Ma era chiaro che l’Inghilterra, benché ferita, era rimasta in piedi e andava, anzi, sfoderando artigli sempre più affilati, mentre la Luftwaffe, esausta, aveva dovuto gettare la spugna. Non fu solo una vittoria britannica tuttavia, fu molto di più. Se la campagna fosse stata vinta dai tedeschi, la storia avrebbe preso una direzione differente, invece la vittoria britannica segnò la prima sconfitta della macchina da guerra di Hitler e generò un netto cambiamento di orientamento dell’opinione pubblica statunitense, sino ad allora dubbiosa circa la capacità britannica di resistere alla Germania. “Mai, nel campo dei conflitti umani, così tanti dovettero così tanto a così pochi”, dirà il primo ministro Winston Churchill, in un memorabile discorso di guerra e di ringraziamento.

Terminata la seconda guerra mondiale, era arrivato il momento di ricominciare, anche per il football. Il Manchester United si era salvato dal dissesto grazie al presidente Gibson che ne aveva garantito la continuità, ma alla crisi economica fra le due guerre mondiali si sommavano ben trentacinque anni senza gioie per i tifosi. Lo United infatti non aveva vinto più nulla, dopo i primi trionfi della sua storia, salvo tre campionati di Second Division quando, dopo le dolorose retrocessioni, era poi tornato nella First Division. Occorreva cercare soluzioni diverse, per tornare competitivi, creando qualcosa di nuovo, per questo serviva un allenatore tanto bravo quanto giovane, ma di poche pretese. Era il momento di Matt Busby, e Louis Rocca lo sapeva. Come molti altri atleti in forza al Liverpool, durante la guerra, Busby fu arruolato per l’esercito di Sua Maestà, a servire sotto il King’s Liverpool Regiment e poi, in virtù delle sue qualità, venne impiegato con l’Army Physical Training Corps, acquisendo così molta esperienza nell’allenamento e nella preparazione degli atleti. In prossimità della fine del conflitto e quindi dell’imminente congedo, Busby era consapevole dei limiti imposti al suo fisico dall’età, e di non essere quindi più in grado di offrire le prestazioni a cui aveva abituato i suoi tifosi al Manchester City prima e al Liverpool poi. Accolse quindi con interesse la proposta del club di Anfield Road che gli offriva alla ripresa del campionato la possibilità di passare dal campo alla panchina, come assistente del nuovo tecnico dei Reds, George Kay, del quale poi pensò, una volta acquisita la necessaria esperienza, avrebbe potuto prendere il posto, magari in un futuro prossimo.

Non è dato sapere come, ma la proposta del Liverpool a Busby arrivò all’orecchio attento di Louis Rocca, che reagì immediatamente. Il Chief Scout dello United era in confidenza con Matt Busby dai tempi in cui lo scozzese militava nel City e viveva a Manchester, entrambi erano cattolici devoti. Rocca era convinto che lo scozzese fosse la persona giusta al momento giusto e facesse al caso dello United. Così nel dicembre del 1944 gli scrisse una lettera facendo appello alla loro amicizia, ipotizzando un’opportunità interessante. Rocca non aggiunse altro. Aveva timore infatti che qualcuno potesse intercettare il messaggio e non voleva essere indiscreto. Invitò quindi Busby a raggiungerlo a Manchester, sulla fiducia. Nel frattempo dal 4 all’11 febbraio 1945, un altro appuntamento si svolgeva a Jalta, in Crimea, tra i leader delle tre potenze alleate in guerra, Winston Churchill, primo ministro della Gran Bretagna, Franklin Delano Roosevelt, presidente degli Stati Uniti d’America e Iosif Stalin, segretario del partito comunista dell’Unione Sovietica, erano impegnati in conferenza per discutere, in base il principio delle cosiddette sfere d’influenza, i piani per la conclusione della guerra contro le potenze dell’Asse, l’occupazione e la spartizione della Germania e il successivo assetto dell’Europa e dell’Estremo Oriente.

Pochi giorni dopo, il 19 febbraio del 1945 Busby raggiunse con discrezione l’amico di un tempo, Louis Rocca, a Manchester e chiese di essere ragguagliato in merito al contenuto della lettera. In quello stesso giorno, per tutta risposta si ritrovò in presenza del board dello United, presieduto da Gibson. Busby era una persona semplice, aveva conosciuto la povertà, la prima guerra mondiale gli aveva portato via il padre e non fosse stato per un inaspettato provino per il Manchester City, dopo che il Celtic e i Rangers di Glasgow lo avevano scartato, si sarebbe lasciato tutto alle spalle e avrebbe raggiunto la madre che si era rifugiata negli Stati Uniti. Ma quel provino coi Citizens gli cambiò la vita e Manchester la sua casa. L’impatto fisico e la grinta del Busby calciatore convincono infatti i tecnici del City che lo inseriscono nelle giovanili dove sarebbe diventato un punto di riferimento del centrocampo, come arcigno mediano di spinta. Tre stagioni più tardi è finalmente pronto per la prima squadra, nelle cui fila si farà onore arrivando a conquistare una storica vittoria nella Coppa d’Inghilterra, messa in bacheca nella stagione 1934, prima di passare ai rivali del Liverpool dove arriverà a indossare la fascia di capitano. Poi la seconda guerra mondiale rimescolerà le carte del gioco e, come detto, interverrà Louis Rocca.

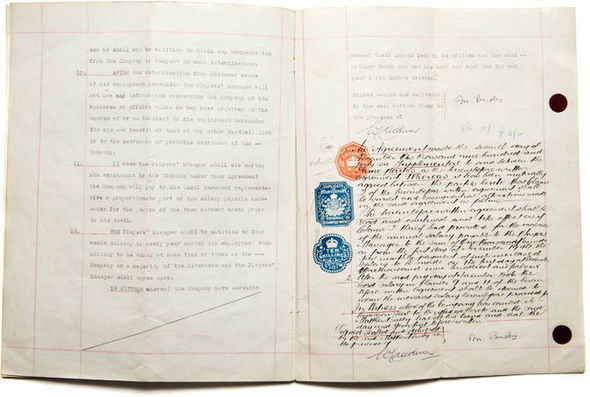

Allora, torniamo allo United. Matt Busby firmerà il suo contratto solo il 1º novembre del 1946, una volta libero dagli impegni militari con l’esercito, ma l’accordo con il board era già stato suggellato da una semplice stretta di mano fra lui e il presidente Gibson, ben un anno e mezzo prima. Lo scozzese nel corso di quella prima riunione, propiziata da Louis Rocca, aveva accettato un ingaggio molto contenuto (anche per gli standard dell’epoca) e così aveva fatto la felicità dei dirigenti dello United, ma poi aveva dettato le sue condizioni. Per iniziare aveva preteso non le tre stagioni che gli erano state offerte, ma ben cinque anni di contratto. Erano necessari, a suo parere, per sviluppare il progetto che aveva in mente, ma gli avrebbero dovuto concedere pieni poteri di gestione e organizzazione della squadra e del club, nonché di essere l’unico responsabile delle scelte atletiche, tecniche, e di mercato dello United, senza dover tollerare alcuna intromissione. Il board accettò, concedendo a Busby anche un appartamento e quattro settimane l’anno di ferie pagate. Era la prima volta che in Inghilterra in una squadra di calcio si attribuiva tanto credito e tanto potere a una sola persona, si tratteggiava la figura del manager nel senso moderno del termine. Adesso pare ovvio, ma all’epoca non lo era affatto, e si trattò di una vera e propria rivoluzione. Busby fra l’altro non si potrà sedere sulla panchina nel magico perimetro di Old Trafford, non subito. Era ancora inagibile, e per tre stagioni guiderà lo United nel suo vecchio stadio, il Maine Road, che per qualche tempo sarà così la casa di entrambe le squadre di Manchester.

Busby sorprese tutti, da subito. Era un gran lavoratore e un perfezionista. Burbero, ma dal cuore gentile. Aveva idee nuove soprattutto, e un approccio mai visto in precedenza. Organizzò i suoi collaboratori: Jimmy Murphy, seguiva il settore giovanile dello United allo scopo di favorire la crescita dei giovani migliori per la prima squadra; Bert Whalley, tecnico preparatissimo che tutte le settimane spiegava ai giocatori i loro difetti affinché migliorassero; e Tom Curry, che, tra gli altri suoi compiti, era una sorta di coach con l’incarico di sostenere la crescita morale dei ragazzi. I giocatori riconobbero immediatamente il carisma di Busby e impararono a fidarsi di lui, c’era empatia. Era come se Busby scendesse in campo con loro, perché respirava l’atmosfera degli spogliatoi insieme ai suoi ragazzi, durante gli allenamenti si vestiva con lo stesso completo dei giocatori, faticando con loro, ma senza mai confondere i ruoli, perché lui era il boss e all’occorrenza sapeva dimostrarsi duro. Riusciva a motivare sempre la squadra, valorizzando le caratteristiche di abilità e il talento di ciascuno. Il calcio che il suo United era capace di esprimere era solido quanto veloce, e portava in campo quel desiderio di vittoria insopprimibile che animava Busby, e che egli riuscì a trasmettere ai suoi ragazzi. E in effetti lo United, una squadra che prima della guerra era alla deriva, completamente incolore, cambierà pelle. Immediatamente. Nelle prime 5 stagioni in panchina Busby sfiorò ripetutamente il titolo, arrivando per ben 4 volte 2º e già nel 1947/48, alla sua seconda stagione completa, aveva vinto la Coppa d’Inghilterra battendo per 4-2 in finale il Blackpool; al sesto tentativo nel 1951/52 arrivò finalmente anche il suo primo titolo di campione d’Inghilterra, il terzo per il club, al termine di un lungo testa a testa con le londinesi Tottenham e Arsenal.

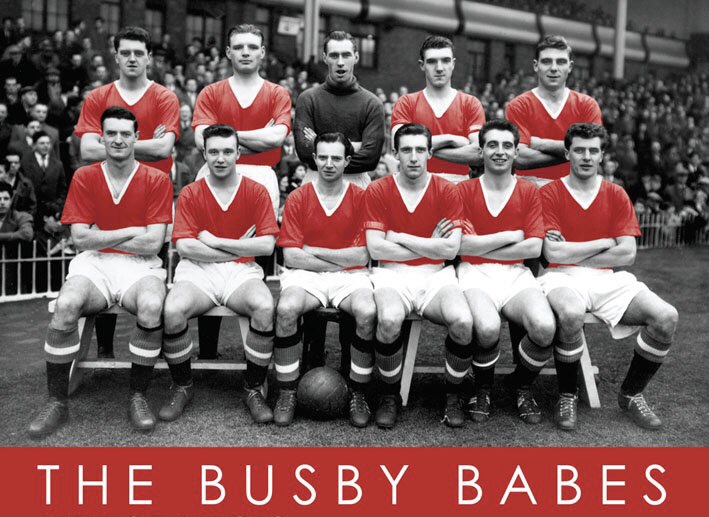

Busby stava lavorando in coerenza al progetto che aveva tratteggiato anni prima al board dello United e i risultati erano arrivati. Aveva mantenuto la promessa, e la squadra era adesso il prodotto di un’amalgama fra giocatori d’esperienza e giovani arrembanti, ma Busby aveva deciso di accelerare il ricambio generazionale dando fiducia a ragazzi molto giovani che tuttavia lo confortavano come Bill Foulkes, Mark Jones, Jackie Blanchflower, Albert Scanlon, David Pegg e soprattutto Duncan Edwards. Dopo la vittoria della FA Community Shields nel 1952/53 sul Newcastle United, sconfitto 4-2, per questi ragazzi il giornalista Frank Nicklin, del Manchester Evening News, conierà l’appellativo di Busby Babes. La squadra era una macchina perfetta fondata sul talento dei suoi interpreti che Busby aveva organizzato attraverso una precisa idea di gioco. Il giovane United, dopo un paio di stagioni di assestamento, ne disputò altre due memorabili quando vinse il titolo d’Inghilterra nel 1955/56, con 11 punti di vantaggio su Blackpool e Wolverhampton Wolves, confermandosi campione nel 1956/57, con 8 punti di vantaggio su Tottenham Hotspur e Preston North End. Erano titoli conquistati nettamente, con una squadra dall’età media bassissima (22 anni) dove aveva esordito il 6 ottobre 1956 a soli 19 anni Bobby Charlton, segnando due goal, ironia della sorte, a un club che portava il suo stesso nome, il Charlton Athletics, giusto un paio di settimane prima del trionfo nell’edizione 1956 della FA Community Shield, dove lo United sconfisse 1-0 il Manchester City, bissando la vittoria nel trofeo la stagione successiva, nel 1957, dopo aver liquidato con un perentorio 4-0 l’Aston Villa. Quello United fu la prima squadra inglese a partecipare alla Coppa dei Campioni d’Europa nel 1956/57, contro il parere dei benpensanti conservatori della federazione inglese, che non volevano accettare il confronto con il resto del mondo.

Si trattava della seconda edizione assoluta della competizione più prestigiosa, vinta anche quella volta dal Real Madrid, che sconfiggerà in finale la Fiorentina. I ragazzi di Busby si faranno onore oltre ogni aspettativa, elimineranno infatti i campioni belgi dell’Anderlecht vincendo 0-2 a Bruxelles e 10-0 a Manchester, i tedeschi del Borussia Dortmund vincendo in Inghilterra 3-2 e pareggiando in Germania, i baschi dell’Atletich Club perdendo a Bilbao 5-3 e ribaltando all’Old Trafford il risultato vincendo nettamente 3-0, dovendosi arrendere solo in semifinale ai campioni in carica del Real Madrid, le Merengues erano invincibili e si imposero nettamente 3-1 a casa loro fermando i Busby Bases a Manchester con un pareggio 2-2 all’esito di una partita combattuta. La crescita di quella squadra di ventenni era stupefacente ed entusiasmò tutta l’Inghilterra. La stagione successiva in Coppa dei Campioni lo United esordì contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers vincendo 0-6 a Dublino e 3-2 in Inghilterra, eliminando poi i cecoslovacchi del Dukla vincendo 3-0 a Manchester e limitando la sconfitta 0-1 a Praga. Lo United dovette affrontare a quel punto la Stella Rossa di Belgrado, una delle squadre più forti del momento. In Inghilterra, la squadra di Busby aveva vinto una perdita dura per 2-1. Il 5 febbraio 1958 a Belgrado – con due gol di Charlton e un altro di Viollet – lo United resse agli attacchi slavi pareggiando 3-3 e approdando in semifinale, dove lo attendeva il Milan. Il 6 febbraio la squadra si stava preparando per tornare a Manchester, ma il volo fu ritardato di un’ora perché Johnny Barry aveva perso il passaporto. Il comandante James Thain, un ex tenente della RAF, ai comandi dell’Airspeed Ambassador, si diresse quindi da quello di Belgrado all’aeroporto di Monaco di Baviera, dove l’aeromobile avrebbe fatto una sosta per fare rifornimento.

I ragazzi erano stanchissimi. L’aereo per ben due volte non era riuscito a decollare, perché i motori si erano surriscaldati, forse a causa delle condizioni della pista. Tutti i passeggeri avevano fatto ritorno al terminal mentre la tempesta di neve su Monaco si intensificava e le condizioni della pista si facevano poco rassicuranti. Il decollo non sarebbe stato prudente e la torre di controllo suggerì di rimandare la partenza. Duncan Edwards pertanto spedì dall’aeroporto un telegramma alla padrona di casa sua, a Stretford, il quartiere di Manchester a ridosso dell’Old Trafford, per avvertirla che non sarebbe tornato a casa in tempo per la cena. “Tutti i voli sono stati cancellati. Arriveremo a Manchester domani.” Un gesto premuroso di questo ragazzo coraggioso in campo quanto gentile nella vita di tutti i giorni, verso chiunque. Il comandante, dopo avere a lungo riflettuto, propose alla comitiva ancora un paio di tentativi, e così fu stabilito. Fatalmente. Al terzo tentativo infatti Thain decise di percorrere per intero la pista più lunga disponibile. L’aereo partì e raggiunse una velocità dopo la quale non sarebbe stato prudente interrompere la manovra, ma non riuscì a raggiungere quella necessaria al decollo: il motore sinistro si era infatti surriscaldato nuovamente e l’aeroplano era finito sulla parte finale della pista in terra battuta, che però era coperta da un leggero strato di neve caduto fra il secondo e il terzo tentativo di decollo. L’aeroplano iniziò a frenare ma scivolò ad alta velocità sopra uno strato viscido di fango e neve e sfondò la recinzione della pista. Attraversò una strada e si schiantò contro una casa. Dopo l’impatto, il lato sinistro della cabina dei piloti prese in pieno un albero: l’urto spinse la fusoliera contro un capanno di legno al cui interno era parcheggiato un camion, il quale conteneva pneumatici e aveva caricato anche una cisterna di carburante, che esplose all’istante e prese fuoco con l’aeroplano.

Erano le 3 e 4 minuti del pomeriggio. Harry Gregg provvidenzialmente sbalzato fuori mentre l’aeromobile si spezzava, riuscì benché ferito gravemente a portare in salvo il coach Matt Busby il giovane Bobby Charlton. Poi il silenzio e quindi i soccorsi. L’immagine dell’incidente era agghiacciante. Nell’incidente morirono il co-pilota e lo steward di cabina. Morirono il segretario del club Walter Crickmer, il preparatore Tom Curry, l’assistente tecnico Bert Whalley e sette giornalisti al seguito, oltre all’agente di viaggi che aveva organizzato la trasferta e un tifoso dello United. Morirono sul colpo i calciatori Geoff Bent (25), Roger Byrne (25), Eddie Colman (21), Mark Jones (24), David Pegg (22), Tommy Taylor (26) e Liam Whelan (22). Duncan Edwards, il fuoriclasse della squadra, riuscì a sopravvivere al tremendo impatto, ma morì 15 giorni dopo per sopraggiunte complicanze ai reni. Era il più famoso fra i Busby Babes. Ricordato come centrocampista difensivo, ma le sue qualità di coraggio, forza fisica, intelligenza, resistenza alla fatica, spiccata personalità e velocità, gli permettevano di ricoprire praticamente qualsiasi ruolo in campo e di trascinare i compagni di squadra. Stanley Matthews, primo vincitore del Pallone d’oro nel 1956, lo descrisse come «una roccia in mezzo al mare in tempesta», mentre Bobby Moore lo paragonò alla «Rocca di Gibilterra», insuperabile in difesa quanto costante nella propensione offensiva. Duncan si distingueva per la forza e il tempismo nei contrasti, per l’efficacia dei colpi di testa e l’elevazione nel gioco aereo e per la capacità di passare e calciare il pallone indifferentemente con entrambi i piedi.

A detta di Charlton, campione del mondo e Pallone d’oro nel 1966, Duncan Edwards è stato l’unico calciatore capace di farlo sentire “nettamente inferiore”. Come che fosse questo ragazzo a soli ventuno anni era la stella e il trascinatore del Manchester United e una delle promesse della Nazionale inglese. Era anche altro, un ragazzo gentile e riservato, con l’hobby del cinema e della pesca, ammirato da tutti per la sua sobrietà, era un po’ il “fidanzato” d’Inghilterra e la sua scomparsa fu un vero shock nazionale. Ancora oggi è celebrato in svariati modi. Nella sua città natale, nel 1961 proprio Matt Busby inaugurò nella chiesa di St. Francis, una vetrata dipinta che lo raffigura, mentre nel 1999 la madre Sarah Anne e Bobby Charlton gli dedicarono una statua posta nel centro della città di Dudley. Quella Coppa dei Campioni poi l’avrebbe vinta il Real Madrid, per la terza volta su tre edizioni, superando in finale ma solo ai tempi supplementari un Milan straordinario, che in semifinale aveva avuto la meglio su quello che rimaneva dello United. Gli inglesi infatti andarono in campo con una selezione allestita allo scopo di onorare la competizione e la memoria dei loro compagni caduti, e in effetti giocarono per vincere, prevalendo all’Old Trafford 2-1 sugli italiani, ma a Milano i rossoneri li travolsero con un perentorio 4-0. È interessante notare che la stagione successiva l’Uefa invitò lo United a giocare la Coppa a fianco del Wolverhampton che aveva vinto il campionato. Tuttavia la lega professionistica inglese diede parere contrario dato che il club mancuniano quel privilegio non l’aveva conquistato sul campo e quindi non avrebbe dovuto partecipare alla competizione, opinione che lo United rispettò non iscrivendosi alla manifestazione.

Dalla tragedia si era salvato Matt Busby, che passò tre mesi in ospedale a Monaco di Baviera e ricevette per ben due volte l’estrema unzione, essendo in grave pericolo di vita. Dopo aver tenuto tutti con il fiato sospeso, una volta dimesso, contro ogni parere e previsione medica, nell’arco di poche settimane Busby tornerà a sedersi a bordo campo, affrontando il dolore fisico ma soprattutto morale in ragione di quelle vite cancellate, dedicandosi anima e corpo a ricostruire lo United. Bobby Charlton, aveva solo vent’anni, ma sarebbe stato la colonna portante insieme a un altro sopravvissuto, Bill Foulkes, del progetto che Busby aveva ben chiaro in mente. Non fu una passeggiata, perché il campionato inglese è sempre combattuto e per qualche stagione lo United avrebbe faticato nelle retrovie della massima serie, rischiando anche più del dovuto, ma i prodotti del vivaio e i risultati della rete di osservatori coordinata da Louis Rocca non si fecero attendere. Un paio di stagioni per oliare gli ingranaggi, ma già nel 1962/63 il Manchester United vincerà la Coppa d’Inghilterra regolando il Leicester City per 3-1, mentre l’anno successivo arriverà al 2° posto nella First Division, con l’esordio incerto ma promettente di un certo George Best. In quel biennio aveva impressionato soprattutto lo scozzese Denis Law, che aveva segnato qualcosa come 75 reti ufficiali in due anni solari, dando ragione a Matt Busby che ne aveva preteso l’acquisto dal Torino. In Italia infatti il Toro sperava di fondare sullo scozzese il nuovo corso del “dopo Superga”, ma non aveva funzionato.

Funzionò eccome a Manchester, invece. I tifosi soprannominarono il biondissimo ragazzo di Aberdeen The King [il Re] e The Lawman [la Legge], mentre per gli avversari era Denis the Menace [la Minaccia], ed era più che una minaccia: era implacabile. Denis Law vinse il Pallone d’oro nel 1964, come migliore giocatore d’Europa, e durante la cerimonia a lui dedicata per la consegna del premio dichiarò la sua filosofia: “Sul campo bisogna combattere, questo è il calcio, senza la lotta, il gioco perde il suo senso. Non mi interessa quello che si pensa di me, io non cambio”. E non cambiò mai, Denis Law. Lo scozzese aveva un talento impressionante e con lui in campo la squadra si sentiva più sicura e capace di vincere ogni partita. L’astuzia, la rapidità di movimento e l’anticipo secco sul difensore gli consentirono di segnare gol a raffica e diventare uno degli attaccanti più forti della sua epoca. Formava una coppia perfetta con l’inglese Charlton, e su di loro Matt Busby basava gli equilibri dello United. Bobby Charlton era un giocatore potente e preciso, quanto era elegante. Agiva soprattutto come mezzala, ma i suoi strappi palla al piede, partendo dalle linee più arretrate, la sua capacità di passaggio, di regia e di inserimento negli spazi, il tiro potente dalla media e lunga distanza, nonché la sua leadership, divennero leggendari e lo consacrarono come uno dei fuoriclasse della sua epoca.

Bobby Charlton infatti è considerato ancora oggi il più grande giocatore espresso dal calcio britannico e uno dei più forti centrocampisti in assoluto di questo sport. Fu decisivo nella vittoria della nazionale inglese del Campionato mondiale del 1966, e si aggiudicherà in quello stesso anno anche il Pallone d’oro. Giocatore duro nello scontro, ma di una correttezza esemplare, era rispettato da colleghi e tifosi avversari. Secondo Matt Busby “Era così vicino alla perfezione, come uomo e come giocatore, che di più sarebbe stato impossibile”. E poi, a comporre la Holy Trinity [letteralmente, la SS. Trinità], o in maniera meno blasfema la United Trinity, c’era George Best, niente meno. Questo incredibile giocatore fu subito battezzato Il quinto dei Beatles, non solo per i capelli a caschetto, quanto perché ebbe sul calcio lo stesso effetto che il quartetto di Liverpool aveva prodotto sulla musica contemporanea. Nato a Belfast, dopo essere stato scartato dalla sua squadra del cuore, il Glentoran, perché “troppo piccolo e leggero”, il suo talento fu notato dagli osservatori dello United, entusiasti delle qualità che il ragazzo mostrava di possedere. Busby lo invitò a Manchester per effettuare un provino, ma Best aveva solo 15 anni e riuscì solo poco a poco a superare la nostalgia di casa. Intanto si allenava con le squadre giovanili dello United, come dilettante, e lavorava come fattorino a Trafford Park, mentre Busby faceva attenzione a fortificare quel ragazzo gracile per farlo esordire appena possibile in First Division, cosa che accadrà contro il West Bromich Albion all’Old Trafford il 14 settembre del 1963, senza peraltro lasciare il segno.

Tuttavia Best era un divo naturale e senza studio, e le cose iniziarono a cambiare attorno a lui. Fu più o meno in quel periodo che la stampa nazionale iniziò davvero a occuparsene. Era diverso dagli altri. I calciatori di allora non portavano capelli lunghi e non giocavano con la maglia fuori dai calzoncini, lui sì e non portava mai i parastinchi, perché le regole sono fatte per essere infrante si dice, e lui le infrangeva tutte, non perché fosse un ribelle o perché stesse cercando di dimostrare qualcosa. Era semplicemente fatto così. Best era equilibrio, tecnica e velocità. Aveva inoltre la capacità innata di mantenersi in piedi, di non perdere il controllo del pallone nonostante gli sgambetti e le entrate omicide dei picchiatori di allora, anche su campi disastrati la sua inaudita rapidità d’esecuzione gli conferiva una potenza insospettabile nel tiro e nello stacco di testa, mentre la sua capacità funambolica di dribblare l’avversario, come una sorta di grazia irridente, non aveva eguali al mondo. Il giovane George in campo metteva il cuore, e il pubblico glielo riconosceva, per questo lo amava alla follia. Non sarà dimenticato mai più Best, nonostante il nordirlandese durò non più di quattro stagioni ai suoi livelli. Insieme con Bobby Charlton e Denis Law, George Best formerà anima e cuore di quella squadra irresistibile. Quello United vinse il titolo della First Division nel 1964/65, grazie alla miglior media goal rispetto al Leeds United, facendosi onore nell’edizione della Coppa dei Campioni 1965/66, dove liquidò i finlandesi dell’HJK vincendo 3-2 a Helsinki e 6-0 all’Old Trafford, poi stese i campioni tedeschi dell’Est del Vorwards, sconfitti 2-0 a Berlino Est e 3-1 a Manchester, e pure il forte quanto solido Benfica, regolato a fatica 3-2 in Inghilterra ma travolto 5-1 a Lisbona, soprattutto dalle giocate incontenibili di George Best, fermandosi in semifinale a Belgrado. Una trasferta tristemente evocativa di brutti ricordi, dove lo United sarà sconfitto 2-0 senza riuscire a ribaltarla, vincendo all’Old Trafford solo per 1-0, e lasciando via libera ai campioni jugoslavi del Partizan che contenderanno la vittoria al Real Madrid, perdendo di misura contro i campioni di Spagna, che vinceranno la loro sesta Coppa dei Campioni.

Lo United con due giornate di anticipo vincerà la First Division anche nella stagione 1966/67, mettendo in bacheca anche la prestigiosa FA Community Shield sia nel 1966 che nel 1967, riprovando nell’edizione 1967/68 l’assalto alla Coppa dei Campioni. I ragazzi di Busby si sbarazzeranno facilmente dei loro primi avversari, i maltesi dell’Hibernians, 4-0 a Manchester e 0-0 nella città di Paola sulla terra battuta, poi toccherà agli slavi del Sarajevo, pareggiando 0-0 in Bosnia e vincendo all’Old Trafford 2-1, e ai polacchi del Gornik, vincendo 2-0 i Inghilterra e perdendo 0-1 a Zabrze. Nelle semifinali lo United si sarebbe trovato di fronte il Real Madrid, in declino ma sempre temibilissimo in Europa. In Inghilterra Best regalerà la prima partita agli inglesi che vinceranno 1-0, sfiorando l’eliminazione in Spagna, dove alla fine del primo tempo si trovavano sotto 1-3 contro i Blancos, reagendo furiosamente e segnando con Sadler e Foulkes, raggiungendo il 3-3 e staccando il biglietto per la finale che si sarebbe giocata a Wembley contro il solito Benfica di Eusebio, alla quinta finale in otto anni e già due volte campione d’Europa. Concetto Lo Bello diresse un match palpitante e ricco di emozioni e colpi di scena. Una partita bellissima. Charlton aveva portato in vantaggio il Manchester, ma a undici minuti dalla fine Garca aveva pareggiato e rimandato tutto ai supplementari. Busby in cuor suo temeva una distrazione della sua squadra, invece i suoi ragazzi dominarono i prolungamenti e in sei minuti segnarono tre reti con Best (che beffò il portiere con un gioco di prestigio e poi esitò beffardamente prima di infilare la palla in rete), Kidd e ancora Charlton. Il Manchester United 4-1 sconfisse così il Benfica dopo i tempi supplementari e per la prima volta un club inglese salì sul tetto d’Europa.

Da Bill Foulknes a Brian Kidd, da Nobby Stiles ad John Aston, sono tanti i volti di quel trionfo, che componevano una rosa che comprendeva ben tre vincitori del Pallone d’oro, Denis Law nel 1964, Bobby Charlton nel 1966 e George Best che lo riceverà proprio in quel 1968, dopo aver segnato quell’anno ben 32 reti in gare ufficiali. E tuttavia il migliore di tutti fu proprio Bobby Charlton, uomo ovunque, vero leader di quella squadra di cui era il capitano e la roccia. Sopravvissuto a Monaco di Baviera. Sarà lui a sollevare la Coppa dei Campioni con quell’iconica maglia blu, indossata durante la finale di Wembley in luogo della consueta maglia rossa. Il trionfo dello United sarà dedicato alla memoria dei Busby Babes, a conclusione di una stagione memorabile. Alcuni allenatori hanno difficoltà a costruire una squadra veramente grande. Sir Matt Busby ne ha costruite tre. All’Old Trafford, il leggendario tecnico scozzese ha fatto del Manchester United un’istituzione, la sua influenza e la sua visione del gioco del calcio rimangono caratteristiche del club. Senza Busby, forse non ci sarebbe stato Alexander Ferguson. Due personaggi che condividevano nazionalità, carisma e metodi. Busby era magari più imperturbabile, ma mostrava lo stesso equilibrio di autorità e intimidazione. Due manager giganteschi. Entrambi nati scozzesi, a 39 anni e 13 miglia di distanza uno dall’altro, intorno a Glasgow, entrambi creati baronetti da Elisabetta II.

Non capita a tutti una seconda occasione. A Matt Busby è successo e lui l’ha onorata nel migliore dei modi. Il suo lungo viaggio termina nel 1994 a ottantacinque anni per una grave forma di leucemia ma, grazie a quel suo incredibile ed indomito spirito, il suo ricordo continua a rimanere saldamente nel cuore e nell’anima di tutti coloro che amano questo sport. Inutile ripetere che Busby è stato un innovatore, un conoscitore del calcio e un abile scopritore di talenti, e che la figura di manager come la conosciamo oggi fu definita in buona parte da lui. Lo United deve a lui anche il suo più celebre – e da tempo ufficiale – nickname, infatti Busby, già nei primi anni Sessanta, ebbe l’intuizione e impose quello più amato: Red Devils, prendendo spunto da una grande squadra di rugby di Salford, fra le più vincenti negli anni Trenta. Ne tratteggia meglio invece la grandezza una frase di un’altra leggenda della panchina, l’allenatore scozzese del Liverpool dal 1959 al 1974, iniziatore del ciclo più vittorioso della storia dei Reds, il mitico Bill Shankly: “I’m not fit enough to polish Busby’s shoes” [che ripeteva di non essere abbastanza bravo da lucidargli le scarpe a Matt Busby].

[Disclaimer. Le immagini digitali e/o fotografiche utilizzate sono estratte in rete e principalmente (ma non solo) dalle pagine https://it.m.wikipedia.org/ dove si legge la dichiarazione che le fotografie sono nel pubblico dominio poiché il loro copyright è scaduto o altrimenti possano essere riprodotte in osservanza dell’articolo 70 comma 1 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, modificata dalla legge 22 maggio 2004 n. 128, e comunque della normativa vigente, in ragione delle mere finalità illustrative e per fini non commerciali, non costituendo concorrenza all’ipotetica utilizzazione economica dell’opera di chiunque altro].